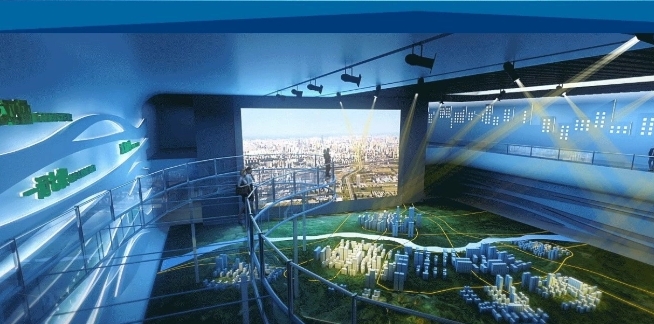

“什么样的空间,能让观众忘记脚下的地板、墙面的边界,仿佛坠入一场可触可听的梦?”

沉浸式互动体验空间(Immersive Interactive Space)正从艺术馆潮玩、商业综合体到企业展厅全面开花。要让观众在一场演出、一段动线里自发参与、主动分享,设计师必须同时打磨感官、情绪与叙事。以下换一个全新框架——**「六感唤醒 → 场景编剧 → 技术织网 → 叙事迭代 → 运营造浪 → 可持续思维」**六环并进,拆解沉浸式互动体验空间的核心逻辑与落地细节。

① 六感唤醒:让身体先于思考

要点:六感并非堆砌,而是节拍式亮相:视觉先抓眼,嗅觉作铺垫,平衡制造高潮,触觉埋尾声。

② 场景编剧:空间就是剧本

剧作三问

目的——想让观众带走什么?灵感、品牌、故事?

冲突——让观众在路途中“解谜”或“选择”才能到达终点。

转折——高潮不止一个:小高潮频率≈5 分钟/次,主高潮在中段或尾声。

动线结构

回旋式:环形走廊制造循环时间感。

折叠式:垂直电梯+天桥,先俯瞰再沉入。

迷宫式:分叉引导选择,路线决定结局。

角色设置

NPC 户外引流 → 入口迎宾 → 路径问答 → 终点仪式感,层层升级。

③ 技术织网:看不见的“舞台机关”

暗线排布

地槽:数据、供电、冷却一体槽,检修口间距 6 m。

吊杆:可升降轨道灯架,4 kg/m 负荷。

机房:距离主舞台≤20 m,减少光纤衰减。

④ 叙事迭代:内容常新,体验常青

100 天法则

开业后 100 天内每天收集 NPS、动线热力图、观众口述反馈;

100 天后根据数据做第一次“大换装”。

碎片更新

小型「彩蛋」每两周刷新一次,如墙面投影中的隐藏角色、光影密码。

季节大秀

与节日、IP 联动的主题包:内容、香氛、音效一键切换,快速拉新。

⑤ 运营造浪:让体验成为社交货币

数据闭环

线上小程序预约 → 线下 NFC 签到 → 观展路径云端留痕 → 推送个性化二消券。

⑥ 可持续思维:空间的第二呼吸

模块化装置

装拆时间 ≤ 2 h,可迁移到快闪/路演。

绿色材料

镜头胶片改用 100% RPET;涂料选水性环保。

能耗控制

LED > 90 lm/W;空调按人流自动分区。

社区共生

场馆非高峰时段开放给周边学校做创客课堂,延长价值链。

尾声

沉浸式互动体验空间的魅力,在于把“看”升级成“参与”,再进一步蜕变为“共享记忆”。当六感被精准点燃,故事随脚步推进,技术隐身桥段,你给观众的不只是一次观展,而是一段私人篇章——他们愿意在社交媒体、在朋友的口耳相传里反复演绎。那一刻,空间不再是建筑,而是一部实时编写、永不完结的剧本。